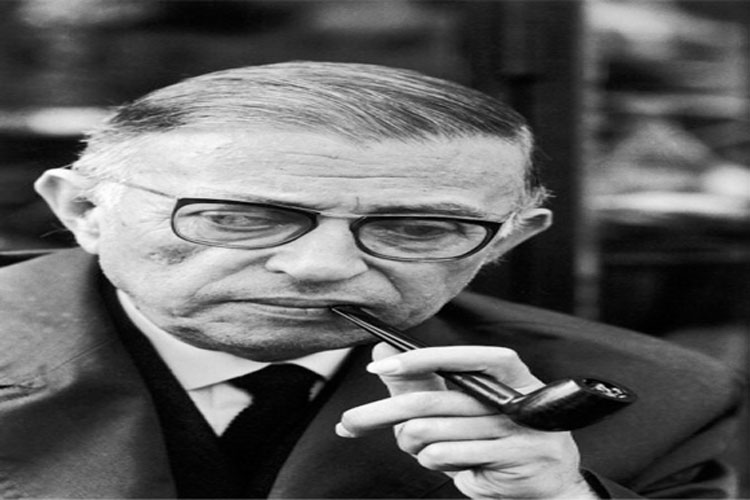

मीडिया टायकून और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ प्रीतम ऊर्फ पीटर मुखर्जी का अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के परिवार या उसके द्वारा शीना बोरा की फिल्मी स्टाइल में की गई सनसनीखेज हत्या की कोई जानकारी न होने का तर्क पहले मुंबई पुलिस के गले भी नहीं उतरा था और सीबीआई भी उनसे इंप्रेस्ड नहीं हुई और देश की सबसे प्रतिष्ठित इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आख़िरकार पीटर को शीना बोरा हत्याकांड में गुरुवार की शाम गिरफ़्तार कर लिया। पीटर पर शीना बोरा हत्याकांड में जानकारी छुपाने और सबूत नष्ट करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। अब उनके बेटे और शीना के लिव-इन पार्टनर राहुल मुखर्जी से सघन पूछताछ की जा रही है।

पीटर मुखर्जी गिरफ़्तारी के बाद सवाल उठने लगा है कि चूंकि वह शुरू से बार-बार अपने बयान बदल रहे थे और उनकी भूमिका भी संदिग्ध हो गई थी, इसके बावजूद तत्कालीन मुबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? मारिया ख़ुद दो हफ्ते से ज़्यादा समय तक पीटर से पूछताछ ही करते रहे। हैरानी वाली बात है कि मारिया अपने ट्रांसफ़र की पूर्व संध्या तक पूछताछ ही करते रहे। इन परिस्थियों में सिर्फ़ दो ही सवाल उठ रहे हैं कि या तो मारिया पीटर को गिरफ़्तार नहीं करना चाहते थे या फिर उन्हें पीटर को गिरफ़्तार नहीं करने दिया गया और ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि मारिया के ट्रांसफर के एक दिन पहले देर रात तक ख़बर आईं कि पीटर मुखर्जी को पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। यहां एक बात स्पष्ट है कि मारिया ने साफ़-साफ कहा भी था, पीटर मुखर्जी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। अभी वह शक के दायरे में हैं।

दरअसल, केस की शुरूआती जांच के दौरान पीटर से लगातार पूछताछ से ही साबित हो गया था कि पीटर गोलमोल जवाब दे रहे हैं जो पुलिस के गले नहीं उतर रहा है। इसी बीच बीजेपी के सांसद और पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह का बयान आ गया था कि मारिया की पीटर से दोस्ती है। हालांकि इस पर मारिया ने सफ़ाई दी थी कि वह शीना हत्याकांड से पहले तक पीटर से मिले तक नहीं थे। मारिया ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें इस केस को दबाना होता तो जो मर्डर तीन साल तक ओपन ही नहीं हुआ, उसे वह अब क्यों ओपन करते। फिर मारिया ने पीटर को अरेस्ट क्यों नहीं किया। अगर उनके ऊपर पीटर को गिरफ़्तार न करने का दबाव था, तो उन्हें इसका खुलासा करना चाहिए।

दरअसल, शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी की गिरफ़्तारी पर हैरानी का इज़हार करते हुए पीटर ने मीडिया से कहा था, "मेरी बीवी की छोटी बहन है। ऐसा मुझे 15 साल से पता है। मुझे मालूम नहीं था कि वो बहन नहीं बेटी है। मैं इंद्राणी के अभिभावकों से कभी मिला नहीं हूं। प्रॉपर्टी का विवाद है भी या नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं है। शीना और इंद्राणी के बीच तकरार हुई यह भी मुझे नहीं मालूम था। शीना का मेरे बेटे के साथ अफेयर था, लेकिन मैंने इसे अहमियत नहीं दी। इसके बाद से शीना मेरे पास कभी नहीं आई। बाद में इंद्राणी ने मुझे बताया गया था कि उसने शीना को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। हालांकि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि शीना अमेरिका से नहीं लौटेगी।“

मुख्य आरोपी इंद्राणी अपने पति पीटर से 17 साल छोटी है। पीटर से शादी के समय वह 30 साल की थी और पीटर 47 साल के थे। शादी से पहले इंद्राणी ने अपनी बेटी और बेटे के उम्र के शीना और मिखाइल बोरा को क्रमशः अपनी बहन और भाई बताकर पीटर से इंट्रोड्यूस किया था। पीटर इंद्राणी से बेइंतहां प्यार करते थे, इसलिए उसकी बात पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया, क्योंकि वह उनकी जीवनसंगिनी बनने जा रही थी। पीटर 12 साल तक इंद्राणी के पति के रूप में उसके साथ रहे, लेकिन इंद्राणी के शीना और मिखाइल से संबंधों से अनजान ही रहे।

दरअसल, वह इस रहस्य से महीने भर या साल दो साल अनभिज्ञ रह सकते थे। लेकिन 12 साल तक अंधेरे में रहने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। दरअसल, हाईप्रोफाइल शीना हत्याकांड का सबसे बड़ा राज़ यही था। लोग सोच रहे थे, वह आदमी जो एक विदेशी टीवी चैनल्स समूह को देश में स्टेबलिश्ड करने और नंबर वन बनाने की क्षमता रखता है। हज़ारों लाखों लोगों से मिलता हो और उनसे काम लेता हो। वहीं आदमी इतने लंबे समय तक अपनी ही बीवी के बच्चों की हक़ीक़त क्या वाक़ई नहीं जान पाया?

यही तर्क पहले मुंबई पुलिस के गले नहीं उतरा और अब सीबीआई के। इसीलिए शीना बोरा हत्याकांड की में पीटर को जानकारी छिपाने और सबूत मिटाने जैसे आरोपों के बिना पर गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने पीटर को गिरफ्तार करने का फैसला करने से पहले उनसे कई घंटे पूछताछ की। बाद में सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान पीटर का नाम सामने आया और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि शीना बोरा हत्याकांड की जानकारी पीटर को थी, लेकिन उन्होंने उसे पुलिस के साथ शेयर नहीं किया। दरअसल, सीबीआई के सामने पीटर के बयानों में कथित विरोधाभास के बाद उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया गया।

यह केस 29 सितंबर को सीबीआई को सौंपा गया था और 50 दिन की जांच के बाद सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के ख़िलाफ़ 19 नवंबर को करीब हज़ार पन्नों की चार्जशीट दायर की। इस केस में 150 गवाह हैं। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि इंद्राणी ने रात में शीना का शव अपने घर पर रखा और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए अगली सुबह रायगढ़ के जंगल ले गई। इस केस में सीबीआई इंद्राणी के ड्राइवर को सरकारी गवाह बना सकती है, क्योंकि उसका बयान 164 के तहत दर्ज कराया गया है।

शीना के जीवित रहते इंद्राणी उसे बेटी की बजाय बहन बता कर दुनिया के सामने पेश किया करती थी और उसकी हत्या के बाद इंद्राणी ने कथित रूप से उसके दोस्तों और परिवार वालों को बताया कि वह पढ़ाई करने अमेरिका चली गई है। इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि शीना रिश्ते में अपने सौतेला भाई राहुल मुखर्जी से प्रेम किया करती थी, जो कि पीटर मुखर्जी की पहली शादी हुआ बेटा था। शुरुआती जांच के मुताबिक, इंद्राणी दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ थी और यही शीना के कत्ल की वजह बनी।

आपको बता दें कि 24 साल की शीना बोरा का शव हत्या के तीन महीने बाद रायगढ़ के जंगल में मिला था। इस मामले में शीना की मां इंद्राणी पर आरोप है कि उसने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर अपनी बेटी की गला घोंट कर हत्या कर दी और फिर उसका शव जंगल ले जाकर जला दिया था। इंद्राणी, खन्ना और राय फिलहाल यहां न्यायिक हिरासत में बंद हैं।